Le 1er février, j’écrivais à mes collègues Mondoblogueuses et Mondoblogueurs : « je suis out quelques jours. Dans 1h, je n’aurai plus accès à Internet jusqu’au 12 février ». Je ne précisais pas que je partais au Dhamma Shringa pour suivre une retraite Vipassana. C’est le 6 février et je suis déjà connecté.

Entre « j’en ai besoin » et « ce n’est pas pour moi » en parlant d’une même chose, il n’y a qu’un pas : l’expérimentation.

Le story-board

En novembre je découvrais le Vipassana en parlant à une Française qui était venue au Népal pour suivre une retraite de 10 jours « où l’on médite et où il est interdit de parler ». Bien que je ne sois pas un adepte de la méditation, j’ai été séduit par ce concept.

Quelques semaines plus tard, je proposais un article sur le Vipassana à un magazine népalais avec lequel j’ai commencé à collaborer. La rédactrice en chef était emballée : « Est-ce que tu pourrais assister au cours pour en faire un reportage dans un format de journal et expliquer comment cela t’as transformé ? » Ouais, je suis tellement gonzo !

Je me suis un peu renseigné sur cette technique. J’ai visité Dhamma Kitti, le centre de Kirtipur, où un bénévole m’a expliqué que le Vipassana permettrait de se « débarrasser des déchets » dans notre esprit – j’ai adoré cette formule. J’ai parcouru rapidement The Art of Living de William Hart.

Le jour de mon inscription au City Office de Kantipath, une dame m’a tendu le règlement en me demandant d’être bien sûr de pouvoir le respecter avant de m’inscrire. À chaque fois que je tournais une de ces quatre feuilles A5, je poussais de grands soupirs – c’est seulement aujourd’hui que je les interprète. C’est enfin en rentrant à la maison ce jour-là que j’ai trouvé intéressant de lire des témoignages. J’en ai lu un très négatif et un plutôt positif. OK, un partout, maintenant à moi de me faire ma propre opinion.

Beaucoup ont pensé que j’étais fou de tenter cette expérience. Il y a eu des moqueries, des surprises et incompréhensions. Alors j’ai pris mes précautions en précisant: « on verra si je tiens les 10 jours ». Pourtant, en écrivant à un ami qui connaît la méditation et qui m’avait récemment donné envie d’explorer cette pratique, j’ai osé affirmer « je sais que je vais pouvoir rester les 10 jours ».

Deux coïncidences me sont apparues comme des signes divins la veille de ma retraite. J’ai découvert par hasard un article sur le site du « New Yorker » à propos de la pleine conscience. Et à la librairie Ekta, je vois que le sujet fait l’objet de la couverture du « Time » pour son édition du 3 février.

À l’aube de mon départ, je me félicite de partir 10 jours à un moment où j’aurais dû être en train de fignoler deux projets. Derrière les félicitations se cache l’éclat soudain de mon inconscience.

Silence, on tourne

Quand j’arrive au City Office le samedi 1er février, je dois remplir une nouvelle fois le formulaire que j’ai renseigné le jour de mon inscription. On me propose d’aller déjeuner avant de revenir à 13h « pour une classe ». Au restaurant, une fourmi me chatouille la main. Avant de poser mon doigt sur elle, je pense au premier précepte du Vipassana : s’abstenir de tuer toute créature vivante. Je souffle gentiment sur l’insecte qui atterrit en douceur sur la chaise à côté.

À 13h, nous sommes conduits au sous-sol. Ambiance particulière et une odeur de pieds (on doit enlever nos chaussures) m’incommode. Un bénévole[1] présente ce que nous allons vivre en précisant que ce n’est pas comme un film qu’on va voir après le coup de fil d’un ami, sans connaître l’histoire. Et moi qui n’aime pas lire les synopsis.

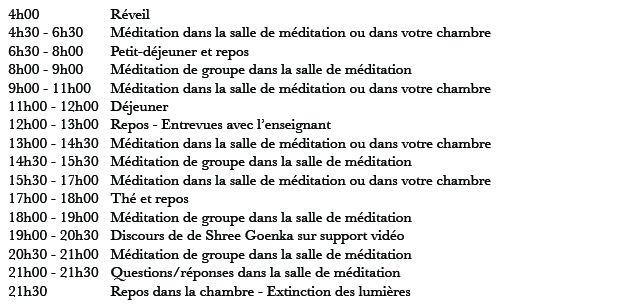

Il martèle les règles du Vipassana selon l’enseignement de S.N. Goenka : les garçons et les filles seront séparés ; nous devrons observer le noble silence[2] pendant la retraite ; nous allons avoir que de la nourriture végétarienne « typiquement népalaise » – je m’en lèche les babines – deux fois par jour car il n’y a pas de dîner (en fait, on a du thé et deux fruits à 17h) ; on devra se concentrer sur soi-même et ignorer les autres – on dirait le Nouvel An newar où on se vénère soi-même, ça devrait aller ; nous allons dans une prison où une minute va sembler être une année. « C’est pour ça qu’on vous a demandé plusieurs fois si vous êtes vraiment prêts à vivre cette expérience », conclue-t-il. J’ai un haut-le-cœur. Mais je me rassure : j’ai pu attendre un avion qui avait des heures de retard dans le bouillonnant aéroport de Tana, je n’ai pas cédé à la corruption des policiers népalais.

En sortant de cette causerie, je suis partagé entre scepticisme (vais-je vraiment trouver la paix intérieure ?) , doute (vais-je pouvoir tenir 10 jours ?), et excitation (pour je ne sais quelle raison). Le temps est déjà long à cet instant. Deux bus de 15 places font l’aller-retour pour mener les 140 méditants au centre. Ceux qui attendent sur le parking profitent de ces dernières minutes de liberté : cigarettes, musique, sucreries, smartphones, magazines, chips, carnet et stylo. J’aurais bien pris un verre de Royal Stag, mais il est trop tôt.

Dhamma Shringa se situe à 23km au nord-est de Katmandou – en haut de Budhanilkantha, à l’entrée du parc national Shivapuri Nagarjun. En arrivant, je remets passeport, argent, carnet, stylo et portable. Je rencontre mon compagnon de chambre : Alexander, un Danois qui a une serviette à fleurs. Il a été initié à la méditation en Thaïlande. « Et toi ? », me demande-t-il. « Oh, un peu au collège ». Je ne lui dis pas qu’à la fin de chaque séance, le prof hurlait « Stéphane est très agité hein ! » On n’a pas le temps de parler de Peter Schmeichel et des Raveonettes que la cloche sonne pour nous appeler au Dhamma Hall. Alexander me rappelle que ce sont nos « derniers mots ». Quand je lui demande s’il est prêt, il serre le poing et dit sur un ton déterminé « Yes ! » Il me demande encore « et toi ? » Je crois. Je souffle un grand coup.

Dehors, il y a écrit « Day-0 » sur une ardoise. Très encourageant. On s’installe dans l’immense Dhamma Hall où les filles, à gauche, sont séparées des garçons par une large nef centrale, le long de laquelle sont placées des fleurs en plastique. L’enseignant lance un CD. Les haut-parleurs libèrent la voix caverneuse de feu S.N Goenka entonnant un chant en pali avant de rappeler (une fois de plus) le règlement du Vipassana. La voix demande ensuite de nous concentrer sur la partie limitée entre la lèvre supérieure et le début du nez et d’être attentif au toucher de notre respiration. Moi j’entends le bruit des gens autour : les bâillements, les doigts qui craquent, les raclements de gorge, les éternuements, les mouchages. Il faut croire que les flatulences et les éructations sont tolérées dans le silence noble. Et toujours cette odeur de pieds. J’ai l’air de me moquer ? Mais c’est moi la risée : je suis incapable de me concentrer sur les instructions. En plus mon cerveau est comme une page Wikipédia avec plein de liens hypertextes. Chaque bruit ou odeur me renvoie à un souvenir ou une réflexion. Après quelques minutes, je parviens finalement à me recentrer pour suivre les consignes.

Quand j’ouvre les yeux à la fin de la séance, j’ai la tête qui tourne. Ça doit être ça la paix intérieure – sinon, la suite de mon séjour est logique. De retour dans ma chambre, je me demande quand même ce que je fous là.

Au réveil du jour-1, j’ai la chance d’avoir une douche chaude. J’arrive à l’heure dans le Dhamma Hall pour la première séance de 4h30. Après les deux premières heures de méditation qui se passent bien, j’expérimente le repas en groupe dans le silence noble. Nous avons presque tous les yeux au sol ou dans nos assiettes. L’avantage du Vipassana c’est que personne ne parle la bouche pleine.

La séance de 13h après le déjeuner est assez dure. Je me sens bizarre, pas à ma place. À 15h30, un coussin est vide. Déjà un garçon qui est parti. Après le thé de 17h, j’ai vraiment le cafard. C’est dur.

Le soir à 19h, on nous fait voir une vidéo de Shree Goenka – le Dhamma Discourse. « Le premier jour est terminé, encore neuf jours à travailler ». Ça me glace le sang. Il est ensuite rassurant car il évoque certaines sensations que j’ai éprouvées pendant la journée. Il plaisante et prévient que le deuxième jour sera très agité. Cette projection me redonne du courage.

La douche froide au réveil du day-2 aurait dû m’apparaître comme un signe – le matin à Budhanilkantha, il fait entre 5° et 7° à cette période de l’année. Pourtant, les séances de méditation matinales se passent encore mieux que la veille. Je suis dans un état quasi-euphorique. Après le déjeuner, je fais la sieste sur un banc en béton au soleil. Quand je me réveille, je suis en forme, motivé et content d’avoir trouvé ma place pour mes siestes digestives des huit prochains jours.

Mais dès que j’entre dans le Dhamma Hall à 13h, je me sens mal. Pire que le cafard ressenti la veille un peu plus tard dans la journée.

Si Bill Murray jouait dans ce film, on pourrait le renommer Une heure sans fin. Depuis le soir du jour-0, la voix du Shree Goenka donne les mêmes instructions au début de chaque séance de méditation. C’est infernal. Je suis au bord de la crise de nerfs. La douleur est physique. Ma moitié me manque terriblement.

Il faut que je tienne. Après le thé, je monte dans ma chambre et je serre les dents. J’essaie de me détendre à la séance de 18h en attendant impatiemment la vidéo du soir qui, j’espère, me remotivera comme la veille. Ce n’est pas le cas. Je trouve Shree Goenka moins convaincant, trop long. J’ai mal partout – être en tailleur pendant 10h30 dans une journée, ça laisse forcément des séquelles. « Une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrai » continuer jusqu’à demain. J’espère pouvoir répéter ce raisonnement gumpien à la fin de chaque marathon de méditation.

Clap de fin

Après la douche tiède du day-3, je constate que deux coussins ont été enlevés du Dhamma Hall. « On a perdu encore deux hommes », me dis-je. J’ai la tête pleine et je n’arrive pas à suivre les instructions de Goenka. J’attends l’heure du petit-déjeuner – la nourriture est excellente ici. Je subis sans grande difficulté et je pense qu’à ce rythme-là, je peux tenir jusqu’au bout. Mais les sessions de méditation ne m’apportent rien malgré toute ma bonne volonté. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester ?

Après ma sieste sur le banc en béton, je vais voir le professeur pour lui parler de mon cheminement jusqu’à ce jour-3. Il a l’air d’être satisfait de savoir que j’ai souffert la veille. Je lui avoue que j’ai voulu partir. Il s’exclame dans un chuchotement « non ! » en agitant les mains devant mon visage. Quand il me parle, je suis distrait par des bruits à côté. Il fait mine de me donner une tape amicale et me dit en riant : « mais ton esprit est trop vif. Écoute-moi et arrête de regarder autour ! » Je prends attentivement tous ses conseils que je sens pleins de bienveillance. Même s’il me redonne du courage, je lui dis franchement « je reste, mais si ça devient aussi difficile qu’hier après-midi, je partirai ».

L’après-midi, je suis définitivement hors-champ. J’ai une migraine dès que j’essaie de méditer. Ça devient insupportable. J’attends que le temps passe. J’estime le nombre de garçons dans le hall en comptant les rangées de coussins et je m’aperçois que j’ai des soucis avec ma table de neuf. Je me demande vraiment à quoi nous servons, assis là, à méditer. Peut-être serions-nous plus utiles dehors, à bouger et réfléchir à des choses concrètes ? Je suis perdu dans les doutes.

Je sens que celui assis devant moi a autant de mal. Il bouge beaucoup, regarde partout. Il a les yeux grand ouverts d’étonnement en fixant ses voisins concentrés et imperturbables. J’ai envie de lui donner une tape sur l’épaule pour l’encourager. Je veux surtout jouer au Ulysse d’O’Brother en embarquant un complice dans mon évasion. Mais j’assumerai seul ma faiblesse.

À la pause de 15h30, je m’approche d’un bénévole sans vraiment savoir ce que je vais lui dire. « Je voudrais partir » sort de ma bouche. Il m’invite à reparler à l’enseignant. Celui-ci me reçoit dans un petit studio à l’arrière du hall, dans une zone où les « étudiants sont interdits », précise une plaque. Il a un grand sourire. Il me dit qu’il ne pourrait pas me forcer à rester même s’il estime que je « travaille bien » parce qu’il comprend que c’est difficile quand quelqu’un nous manque. L’enseignant est clairvoyant.

Je prends mon sac et prends un microbus pour rentrer jusqu’à Katmandou.

Postproduction

Plus de 24h après mon départ du centre, je continue de réorganiser l’ensemble des souvenirs visuels et sonores dans ma tête. Ça me semble tellement irréel – presque traumatisant – ce que je viens de vivre. Je ne suis pas dégoûté pour autant. Je ne ressors pas « transformé », mais j’ai quand même appris des choses. J’ai repris la lecture de The Art of Living en pensant qu’une pratique plus souple de la méditation ne pourrait pas me faire de mal.

C’est vrai que le Vipassana selon S.N Goenka pourrait être comparé à une prison. Mais j’avais choisi d’y aller et j’ai pu en sortir quand je l’ai décidé.

N’ayant pas été jusqu’au bout de la retraite, je ne pourrais la recommander. Je ne le déconseillerai pas non plus car je ne doute pas de son efficacité. Sur 73 garçons présents (dont 20 sont des étrangers) à cette retraite, une trentaine étaient d’« anciens étudiants ». La preuve que cela marche vraiment pour certains.

La raison de mon échec ? J’ai pris le Vipassana à la légère. Je n’ai jamais vraiment été initié à la méditation – un enfant ne pourrait pas basculer subitement de Tex Avery à David Lynch. Je me suis surestimé. Ça devait faire remonter les mauvaises choses avant de faire sortir le meilleur de moi. Ça a surtout fait remonter mon incapacité à passer des moments difficiles quand je suis face à moi-même – mais je vous épargnerai un film à l’eau de rose.

Je n’ai, donc, pas mon article. N’est pas Hunter S. Thompson qui veut.

Ce n’est pas parce que je vis au Népal depuis quatre mois, que j’adore le dal bhat et que j’ai été émerveillé en visitant trois monastères bouddhistes et le stupa de Swayambhunath que je vais devenir le Little Buddha. Il y a encore du chemin à faire.

Pas de spoiler, donc, pour le Vipassana. Mais de toute façon, même si j’avais raconté la fin, comme pour tous bons films chacun pourrait avoir sa propre interprétation.

[1] Toutes les personnes œuvrant dans les centres Vipassana sont des bénévoles, anciens étudiants qui ont bénéficié des bienfaits de cette technique.

[2] Le règlement du Vipassana précise que « le Noble silence signifie le silence du corps, de la parole et de l’esprit. Toute forme de communication avec les autres étudiants par gestes, signes, messages écrits est prohibée ».

Commentaires